目次

- 導入:その「ガクチカ質問」、まだ続けていませんか?

- なぜ今、「ガクチカ評価」の見直しが急務なのか?採用市場の変化と従来手法の限界

- 【実践編】ガクチカを「戦略的データ」に変える、新時代の評価・活用術

- 新しいガクチカ評価を導入するための具体的な3ステップ

- まとめ:ガクチカを「コスト」から「資産」へ。AIとの協業で採用の質は劇的に向上する

導入:その「ガクチカ質問」、まだ続けていませんか?

「学生時代に力を入れたことは何ですか?」

新卒採用の現場で、この質問をしない企業はほとんどないでしょう。通称「ガクチカ」は、学生の人柄やポテンシャルを測るための定番の質問として、長らく採用活動の中心にあり続けました。しかし、採用担当者の皆様は、心のどこかでこう感じてはいないでしょうか。

「また同じようなアルバイトリーダーの話か…」

「フレームワークに沿った完璧な回答だが、本心が見えない」

「このエピソードから、本当に自社での活躍を予測できるのだろうか?」

もし一つでも思い当たる節があれば、貴社の「ガクチカ質問」は、もはや有効な評価ツールとしての役割を終え、形骸化してしまっているのかもしれません。

現代の新卒採用市場は、私たちが経験したことのないレベルで激変しています。株式会社ディスコの調査によれば、2024年卒採用は「完全に売り手市場」であり、多くの企業が母集団形成の困難さや、後を絶たない内定辞退に頭を悩ませています。パーソル総合研究所の調査でも、企業の約4割が「必要な人材を質・量ともに確保できていない」と回答し、特に人材の「質」に対する課題感が浮き彫りになっています。採用工数だけが増加し、成果に繋がらない。そんな悪循環に陥っている企業は少なくないのです。

この構造的な課題の根底には、学生の価値観の大きな変化があります。かつては「やりたい仕事ができること」が就職活動の最重要項目でしたが、2025年卒の学生ではその優先順位が大きく低下。代わりに「仕事とプライベートが両立できること」や「働き方が柔軟に選択できること」がトップに躍り出ました。ガクチカで語られる情熱的なエピソードと、入社後の安定したパフォーマンスとの相関関係は、もはや自明のものではなくなったのです。

さらに、学生側の「AI活用」という新たな変数が、この問題をより複雑にしています。今や多くの学生が、AIツールを駆使して「企業に評価される」最適化されたエントリーシート(ES)を作成しています。人間の目だけで、その美しく構成された文章の裏にある本質を見抜くことは、至難の業と言えるでしょう。

本記事では、こうした採用現場の厳しい現実を直視し、従来のガクチカ評価がなぜ通用しなくなったのかを徹底的に分析します。その上で、ガクチカを「単なるエピソード」から「学生のポテンシャルを示す戦略的データ」へと昇華させるための、AIなどの最新テクノロジーを活用した具体的な評価・活用術を提案します。ガクチカを「ただ聞くだけ」の形骸化した選考から脱却し、採用の質を劇的に向上させるための、実践的な知見がここにあります。

なぜ今、「ガクチカ評価」の見直しが急務なのか?採用市場の変化と従来手法の限界

多くの企業が「良い人材が採れない」という悩みを抱える中、その原因を採用手法の根本から見直す動きは、まだ限定的です。特に「ガクチカ」の評価は、長年の慣習として続いているため、その有効性自体が問われることは稀でした。しかし、採用市場の構造変化とテクノロジーの進化は、この「聖域」にも変革を迫っています。本章では、データに基づきながら、なぜ今こそガクチカ評価の見直しが不可欠なのか、その論理的根拠を明らかにします。

データで見る採用市場の構造変化:売り手市場の深刻化

まず、現在の新卒採用がいかに企業にとって厳しい状況にあるか、客観的なデータで確認しましょう。パーソル総合研究所の調査によると、直近5年間で採用活動に変化があったかという問いに対し、実に47.4%の企業が「採用にかかる工数と負荷が増加した」と回答。さらに38.0%が「内定辞退者の数が増加した」と答えています。

この背景には、深刻な「売り手市場」があります。キャリタスリサーチのレポートでは、2024年卒採用における企業の採用充足率(採用計画数に対する実際の入社人数)が初めて6割台に低下し、多くの企業が計画未達に終わったことが報告されています。学生は複数の内定を保持することが当たり前となり、2025年卒では約6割の学生が2社以上から、約8人に1人は5社以上から内定を得ているというデータもあります。

このような状況下で、企業は学生から「選ばれる」ための努力を強いられます。就職活動の開始時期も年々早期化しており、大学2年生の冬までに約2割の学生が活動を開始するなど、「通年採用」が現実のものとなっています。限られた採用リソースの中で、いかに効率的に、かつ的確に自社とマッチする人材を見つけ出し、惹きつけるか。これはもはや単なる人事部門の課題ではなく、企業の持続的成長を左右する経営課題なのです。データに基づくと、採用工数の増加や内定辞退は半数近くの企業が直面する深刻な問題となっている

従来のガクチカ評価が抱える3つの根深い課題

激化する採用競争の中で、従来のガクチカ評価はなぜ機能不全に陥っているのでしょうか。その原因は、大きく3つの構造的な課題に集約されます。

課題1:エピソードの同質化と本質の形骸化

まず挙げられるのが、ガクチカで語られるエピソードの「同質化」です。コロナ禍で活動が制限されたにもかかわらず、2024年卒の学生の約8割が「ガクチカに取り組めた」と回答しており、その内容は依然としてアルバイト、サークル、ゼミ活動などが大半を占めています。

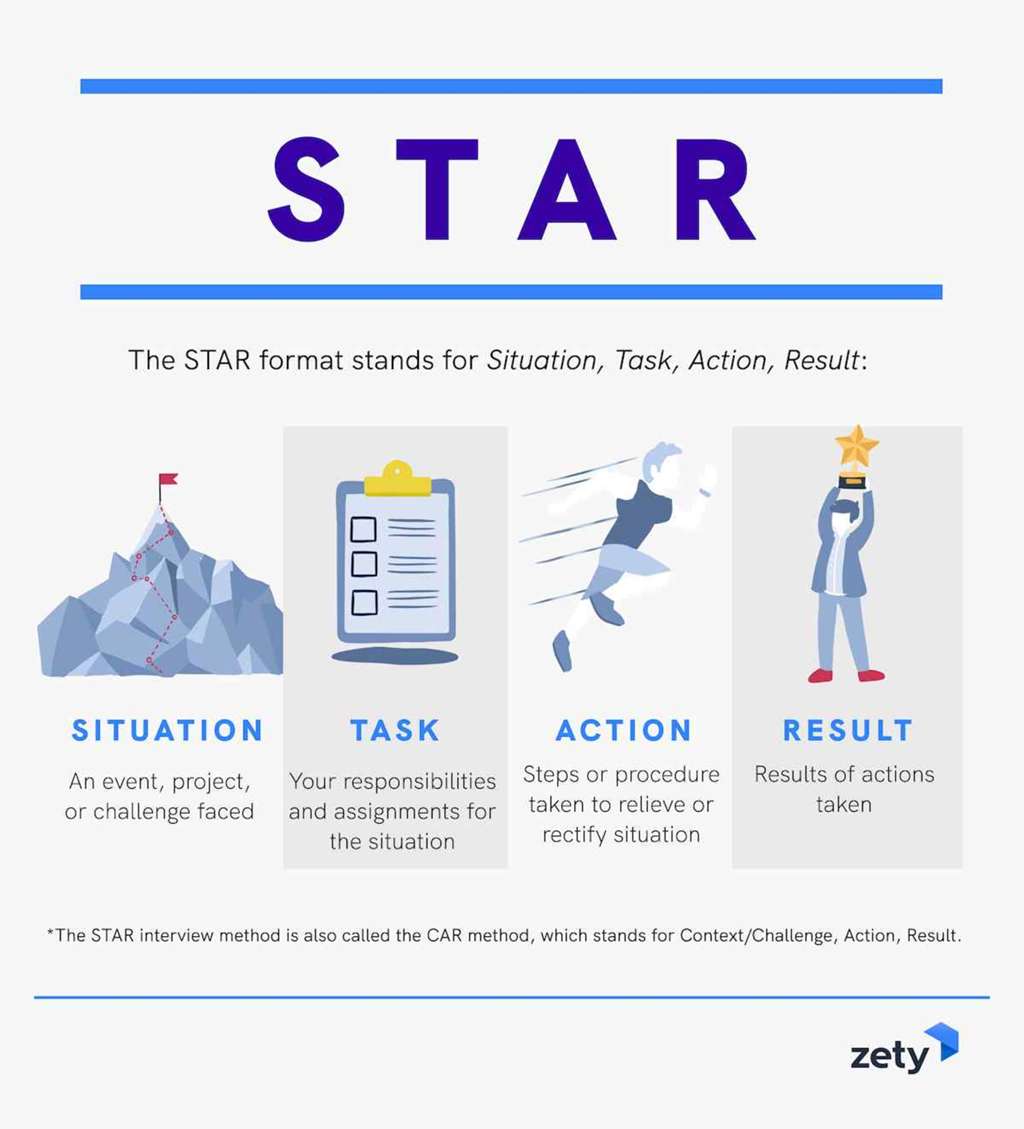

この背景には、学生側が「評価されるガクチカ」を効率的に作成するためのノウハウを共有している実態があります。例えば、多くの就活情報サイトでは、「STAR法」に代表されるフレームワークの活用が推奨されています。これは、Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)の頭文字を取ったもので、この構成に沿って話すことで、論理的で分かりやすいストーリーを組み立てることができます。

学生がこうしたフレームワークを学ぶこと自体は、論理的思考力を養う上で有益です。しかし、採用側の視点で見れば、誰もが同じ「型」にはまったエピソードを語るため、個々の学生が持つ本来の思考特性や人柄、ポテンシャルの差が見えにくくなるという弊害を生んでいます。結果として、ガクチカは「本質を見抜くためのツール」ではなく、「論理構成力をチェックするだけの形式的な儀式」と化してしまうのです。

課題2:評価基準の属人化と無意識のバイアス

第二の課題は、評価の「属人性」です。多くの企業では、面接官の経験や主観に基づいてガクチカの評価が行われています。しかし、求める人物像や評価基準が曖昧なままでは、面接官ごとに評価がブレ、採用のミスマッチを引き起こす大きな要因となります。

例えば、体育会系の経歴を持つ面接官は、同じ体育会系の学生の「困難を乗り越えた経験」に強く共感し、高い評価を与えるかもしれません。一方で、地道な研究活動に没頭してきた学生のポテンシャルを見過ごしてしまう可能性もあります。このように、面接官が無意識に持つ「自分と似た経験」や「分かりやすい実績(リーダー経験、海外経験など)」へのバイアスが、客観的な評価を歪めてしまうのです。

企業が本当に知りたいのは、エピソードの華やかさではなく、その経験を通じて学生が「何を考え、どう行動し、何を学んだか」というプロセスであり、そこから見える「再現性のある強み」のはずです。しかし、属人的な評価に頼る限り、この本質的な部分を見極めることは極めて困難です。

課題3:学生側の「AI活用」という新たな変数

そして、従来の手法に決定的な揺さぶりをかけているのが、学生による「AIの活用」です。株式会社アレスグッドの調査によれば、就活生の約6割が、ES作成や自己分析のフェーズでAIを活用していることが明らかになっています。

現在、「ChatGPT」をはじめとする生成AIや、ガクチカ作成に特化したAIツールが数多く存在します。学生は、自身の経験の断片を入力するだけで、企業の求める人物像に沿った、論理的で魅力的なガクチカの文章を瞬時に生成できます。

これは、採用担当者にとって衝撃的な事実です。私たちが対峙しているのは、もはや学生本人の言葉だけではないかもしれません。AIによって「最適化」された文章を前に、人間の目だけでその真偽や背景にある本質を評価することは、事実上不可能になりつつあります。この新たな変数は、ガクチカ評価の前提そのものを覆すものであり、これに対応できない企業は、採用競争において致命的な遅れをとることになるでしょう。

キーポイント

- 採用市場の激変: 売り手市場の深刻化、採用工数の増大、内定辞退率の上昇が常態化している。

- 従来手法の限界: ガクチカは「エピソードの同質化」「評価の属人化」「学生のAI活用」という3つの壁に直面し、形骸化が進んでいる。

- 変革の必要性: これらの課題を克服し、採用の質を担保するためには、ガクチカ評価のあり方を根本から見直すことが急務である。

【実践編】ガクチカを「戦略的データ」に変える、新時代の評価・活用術

従来のガクチカ評価が限界に達している今、私たちは何をすべきなのでしょうか。答えは、ガクチカに対する「視点の転換」にあります。もはやガクチカは、単なる面接の話題提供や、作文能力を見るためのものではありません。本章では、ガクチカを「候補者のポテンシャルを解き明かす貴重なデータソース」として捉え直し、AIなどの最新技術を駆使してその価値を最大限に引き出す、新時代の評価・活用術を具体的に解説します。

視点の転換:ガクチカを「構造化データ」として捉え直す

最初のステップは、ESに書かれた自由記述の文章を、分析可能な「構造化データ」として見ることです。一見すると、学生一人ひとりのガクチカはユニークな物語(非構造化データ)に見えます。しかし、その文章の中には、候補者のコンピテンシー(能力・行動特性)、思考特性、モチベーションの源泉といった、分析可能な要素が豊富に含まれています。

例えば、「サークルの新歓活動で、SNSを活用して参加者を前年比2倍にした」というエピソード。ここから読み取れるのは、単なる「成功体験」だけではありません。

- 課題設定能力:「参加者が少ない」という課題を認識した点

- 計画立案能力: SNS活用という具体的な施策を考案した点

- 実行力: 計画を実際に行動に移した点

- 主体性・リーダーシップ: 周囲を巻き込みながら活動を推進した可能性

- 成果へのこだわり:「前年比2倍」という数値目標を意識していた点

このように、一つのエピソードを多角的に分解し、コンピテンシーの要素に変換していく。この「構造化」のプロセスこそが、ガクチカを戦略的データに変える第一歩です。しかし、これを数千、数万のESに対して人間が行うのは現実的ではありません。そこで登場するのが、AIによる自然言語処理技術です。

手法1:AIによるガクチカ分析 ― 客観性と効率性の両立

AIを活用したガクチカ分析は、新時代の採用活動における最も強力な武器の一つです。その仕組みと効果を詳しく見ていきましょう。

概要:AIはガクチカをどう読み解くか

AIによるガクチカ分析ツールは、自然言語処理(NLP)という技術を用いて、ESの自由記述文を解析します。AIは、文章中の単語や文脈、表現のニュアンスを読み取り、あらかじめ定義された評価基準に基づいて、候補者が持つコンピテンシーをスコアリングします。例えば、「リーダーシップ」「協調性」「課題解決能力」「ストレス耐性」といった項目を数値化し、レーダーチャートなどで可視化することが可能です。

これにより、面接官の主観やバイアスを排除し、全応募者に対して一貫した基準で客観的な一次評価を行うことができます。これは、評価の公平性を担保する上で極めて重要です。

具体的なツールと事例:三菱総合研究所「Syncit®」

この分野で注目されるツールの一つが、株式会社三菱総合研究所が開発した採用サポートAIツール「Syncit®(シンキット)」です。Syncitの最大の特徴は、各企業の「過去の採用データ」と「入社後の活躍データ(ハイパフォーマー評価など)」をAIに学習させ、その企業独自の「活躍人材予測モデル」を構築する点にあります。

このモデルを用いることで、Syncitは応募者のESを読み込み、「自社で活躍する可能性がどれだけ高いか」を瞬時にスコアリングします。これにより、採用担当者は膨大なESの中から、優先的に会うべき候補者を客観的なデータに基づいて特定できるのです。

実際にSyncitを導入したある就職人気企業では、従来は多くの担当者が2週間かけて行っていたES選考が、少人数で1週間程度に短縮され、約8割もの業務量削減に成功したと報告されています。また、別の企業では、AI導入によってES選考にかける時間を40%削減できたという事例もあります。

導入効果と実践ポイント

AIによるガクチカ分析の導入は、単なる効率化に留まらない、多岐にわたるメリットをもたらします。

- 選考工数の劇的な削減: 書類選考の時間を大幅に短縮し、採用担当者が面談や内定者フォローといった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境を創出します。

- 評価の客観性と公平性の担保: 属人性を排除し、全候補者を統一基準で評価することで、バイアスによる見落としや判断のブレを防ぎます。

- 有望な候補者の早期発見: 大量の応募の中から、自社とのマッチ度が高い人材を迅速に特定し、他社に先駆けてアプローチすることが可能になります。これにより、選考参加率や内定承諾率の向上が期待できます。

ただし、AIを導入する際には重要な注意点があります。それは、「AIを万能の判断者としない」ことです。AIはあくまで、人間の意思決定を支援するためのツールです。Syncitのように、AIがなぜそのスコアを付けたのか、判断基準を可視化(ブラックボックス化しない)できるツールを選ぶことが重要です。AIによる一次スクリーニングの結果を参考にしつつ、最終的な判断は人間が多角的な視点から行う。この「AIとの協業」モデルこそが、採用の質を最大化する鍵となります。

手法2:「動画ガクチカ」による多角的評価 ― 熱量と人柄を見抜く

テキストだけでは伝わらないものがあります。それは、候補者の「熱意」や「表現力」、そして「人柄」といった非言語情報です。これを評価する新たな手法として、「動画ガクチカ」が注目を集めています。

概要とAIとの連携

動画ガクチカとは、学生に1〜3分程度の短い動画で「学生時代に力を入れたこと」を語ってもらい、提出させる選考手法です。採用担当者は、テキストでは分からない候補者の表情、声のトーン、話し方、身振り手振りなどから、その人となりやコミュニケーションスタイルを直感的に把握することができます。

さらに、この動画評価もAIと連携させることで、より客観的かつ高度な分析が可能になります。AIによる表情分析や音声分析を組み合わせることで、話の内容だけでなく、自信の度合い、誠実さ、ストレスレベルといった心理的な側面まで評価できる可能性が研究されています。

例えば、ソフトバンク株式会社では、新卒採用に動画面接とAI解析システムを導入し、選考時間を約70%削減しながら、より戦略的な採用活動へとシフトすることに成功しています。これにより、面接官は候補者の本質的な能力や適性をより正確に把握し、経験やスキルに依存しない質の高い面接が実現できると期待されています。

手法3:ガクチカ・データベースとピープルアナリティクスへの展開

ガクチカの活用は、採用選考の時点だけで終わるものではありません。AIによって構造化されたガクチカのデータを蓄積・分析することで、それは採用戦略の策定から人材育成、組織開発に至るまで、幅広い領域で活用できる「戦略的人事データ」へと進化します。これが「ピープルアナリティクス」の考え方です。

活用例① 採用基準のブラッシュアップ

蓄積したガクチカデータと、入社後のパフォーマンスデータ(業績評価、コンピテンシー評価など)を紐づけて分析します。これにより、「どのようなガクチカを持つ人材が、入社後に高いパフォーマンスを発揮しているか」という傾向をデータドリブンで明らかにすることができます。

例えば、「『課題解決』というキーワードを多用し、具体的な数値成果を語るガクチカを持つ人材は、営業職でハイパフォーマーになる傾向がある」といった相関関係が見出せるかもしれません。こうした分析結果を基に、次年度の採用要件やESの評価基準を客観的な根拠を持って定義・改善していくことが可能になります。

活用例② 最適な職種マッチングと育成計画

ガクチカから抽出した候補者のスキル要素やコンピテンシーを、各部署で求められるスキルセットと照合することで、データに基づいた最適な配属提案が可能になります。多くの企業では、職務ごとに必要なスキルを体系化した「スキルマップ」を作成しています。

AIが分析したガクチカのデータと、このスキルマップをマッチングさせることで、「この候補者は、ガクチカのエピソードから高い『論理的思考力』と『プレゼンテーション能力』が示唆されるため、企画職で活躍する可能性が高い」といった、客観的な根拠に基づいた配属が可能になります。これにより、初期キャリアにおけるミスマッチを防ぎ、エンゲージメントの向上と早期離職リスクの低減に繋げることができるのです。

【番外編】信頼性を担保する新たな試み「ガクチカ証明書」

自己申告であるガクチカの「信頼性」をいかに担保するか。この根源的な課題に対し、ブロックチェーン技術を活用した画期的な試みが始まっています。それが「キャリア証明書(ガクチカ証明書)」です。

これは、学生が所属していた組織(NPO、学生団体など)の運営者や、活動を共にした仲間といった第三者が、その学生の実績や評価をブロックチェーン上に記録・証明する仕組みです。ブロックチェーンの特性上、一度記録されたデータは改ざんが極めて困難であるため、証明された実績は高い信頼性を持ちます。

例えば、NPO法人でのインターンシップ活動において、「プロジェクトリーダーとしてメンバーをまとめ、目標を達成した」という実績が、団体の代表者によって証明される。あるいは、360度評価の結果に基づいた「協調性」や「リーダーシップ」のスコアが偏差値として記録される。これにより、企業は学生の自己申告を鵜呑みにするのではなく、客観的に裏付けられた情報として評価できるようになります。

この取り組みはまだ始まったばかりですが、学生の申告内容の信頼性を根本から変える可能性を秘めており、AIによる評価と組み合わせることで、採用の透明性と精度を飛躍的に向上させる未来の採用手法として、注目していくべきでしょう。

新しいガクチカ評価を導入するための具体的な3ステップ

AI活用や動画選考など、新しいガクチカ評価の可能性を理解した上で、次に問題となるのは「どうすれば自社に導入できるのか」という実践的な課題です。大きな変革には不安が伴いますが、段階的かつ計画的に進めることで、リスクを最小限に抑えながら着実に成果を出すことができます。本章では、新しいガクチカ評価を導入するための具体的な3つのステップを解説します。

ステップ1:目的の明確化と評価基準の再定義

何よりもまず、「何のために評価手法を変えるのか」という目的を明確にすることが不可欠です。目的が曖昧なままツールを導入しても、現場の混乱を招くだけで効果は得られません。考えられる目的には、以下のようなものがあります。

- 選考効率の向上: 書類選考にかかる時間を削減し、採用担当者の負担を軽減したい。

- マッチング精度の向上: 入社後のミスマッチを減らし、定着率とパフォーマンスを向上させたい。

- 評価の公平性担保: 面接官による評価のブレをなくし、客観的で公平な選考を実現したい。

- 母集団の拡大: 先進的な採用手法をアピールし、多様なバックグラウンドを持つ学生からの応募を増やしたい。

目的が明確になったら、次に行うべきは「評価基準の再定義」です。自社で活躍しているハイパフォーマーに共通するコンピテンシー(能力・行動特性)は何かを改めて分析・定義し、それを測るための具体的な評価項目に落とし込みます。このプロセスを経て更新された「面接評価シート」は、新しい採用活動の羅針盤となります。この客観的な基準があって初めて、AIの評価モデルを構築したり、面接官のトレーニングを行ったりすることが可能になるのです。

ステップ2:ツールの選定とスモールスタート

評価基準が定まったら、次はいよいよツールの選定です。AI採用ツールは多種多様であり、自社の目的に合ったものを選ぶことが重要です。選定の際には、以下のポイントを比較検討すると良いでしょう。

- 機能: 書類選考のスクリーニング機能が中心か、AI面接や動画面接機能も備えているか。

- 精度と実績: 導入企業数や、同業界・同規模の企業での成功事例は豊富か。精度検証データは公開されているか。

- カスタマイズ性: 自社独自の評価基準に合わせてAIモデルをチューニングできるか。

- 使いやすさ: 人事担当者が直感的に操作できるUI/UXになっているか。

- サポート体制: 導入時のコンサルティングや、運用開始後のサポートは手厚いか。

いきなり全社一斉に導入するのはリスクが伴います。まずは特定の職種(例:応募者数の多い営業職)や特定の部署に限定してトライアル導入し、効果を検証する「スモールスタート」を推奨します。パイロット運用を通じて、従来の手法と比較して選考スピードや通過者の質にどのような変化があったかを定量的に評価します。この小さな成功体験が、全社展開に向けた説得材料となり、現場の協力を得るための鍵となります。

ステップ3:データ蓄積とPDCAサイクルの実行

新しい評価手法の導入は、ゴールではなくスタートです。その真価は、データを蓄積し、継続的に改善サイクルを回していくことで発揮されます。具体的には、以下のPDCAサイクルを確立することが重要です。

- Plan(計画): ステップ1で定義した評価基準と、ステップ2で選定したツールに基づき、採用計画を立てる。

- Do(実行): 計画に沿って採用活動を実施し、選考データを(AIツールなどを活用して)体系的に蓄積する。

- Check(評価): 選考データと、入社後のパフォーマンスデータ(業績、評価、エンゲージメントなど)を定期的に突き合わせ、分析する。「採用時に高い評価だった人材は、本当に入社後も活躍しているか」「活躍人材のガクチカにはどのような共通点があるか」などを検証する。

- Action(改善): 分析結果に基づき、採用要件、評価基準、AIの評価モデル、面接での質問内容などを継続的に見直し、改善する。

このデータドリブンなPDCAサイクルを回し続けることで、採用活動は「勘と経験」に頼った場当たり的なものから、再現性と予測可能性の高い「科学的なプロセス」へと進化します。ガクチカデータは、このサイクルを回すための最も重要な燃料となるのです。

導入成功のためのキーポイント

- 目的の明確化: 何を解決したいのかを最初に定義する。

- 評価基準の再定義: 客観的なモノサシを作ることが全ての土台となる。

- スモールスタート: 小さく始めて効果を検証し、成功体験を積み重ねる。

- PDCAサイクルの確立: データを活用した継続的な改善こそが、採用の質を向上させ続ける唯一の道である。

まとめ:ガクチカを「コスト」から「資産」へ。AIとの協業で採用の質は劇的に向上する

本記事では、激変する新卒採用市場を背景に、従来のガクチカ評価がなぜ限界を迎えているのかを分析し、AIなどの最新技術を活用した新しい評価・活用術を提案してきました。

もはや、ガクチカは単なる「エピソード」を聞き、学生のコミュニケーション能力を測るためだけの質問ではありません。それは、候補者の思考プロセス、行動特性、そして未来のポテンシャルが凝縮された、極めて価値の高い「データ資産」です。この視点の転換こそが、採用の質を劇的に向上させるための第一歩です。

AIによる客観的なテキスト分析、動画による非言語情報の評価、そして蓄積されたデータのピープルアナリティクスへの展開。これらの手法は、これまで採用担当者の「勘と経験」に委ねられてきたブラックボックスを可視化し、採用活動を科学的なプロセスへと昇華させます。膨大なESの確認作業という「コスト」は削減され、その時間は候補者一人ひとりと深く向き合うための、より本質的な対話へと振り向けられます。

これからの採用は、「AI vs 人」の対立構造ではありません。それは、「AI × 人」の協業です。AIに任せるべき効率化と客観的分析、そして人にしかできない共感と関係構築。この両輪をうまく回すことで、企業は自社に本当にマッチした人材を見つけ出し、惹きつけ、共に成長していくことができるのです。

変化への対応は、決して簡単ではありません。しかし、何もしなければ、激化する人材獲得競争の中で取り残されていくだけです。この記事が、貴社の採用活動を未来へと進めるための一助となれば幸いです。

まずは、自社の面接評価シートを見直し、そこに記された評価項目が、本当に今の時代に合った「活躍人材」の要件を捉えられているか、議論することから始めてみてはいかがでしょうか。

その小さな一歩が、採用の未来を大きく変えるきっかけになるはずです。

参考資料

[1]

[PDF] 新卒採用マーケットの分析 – キャリタス

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/2024_saiyomarket1.pdf

[2]

「新卒就活の変化に関する定量調査」を発表 学生の「やりたいこと …

[3]

第144回 24卒の新卒採用動向を企業別に調査。「ガクチカ … – HRプロ

[4]

【4Step】魅力的なガクチカを書けるフレームワークを例文付きで …

[5]

効果的な面接の評価基準とは面接評価シートの作り方と項目 – 採用係長

[6]

【ガクチカが本当にない人向け】意外な経験でガクチカを書く方法

[7]

【新機能】プロフつくる|人事に伝わりやすいプロフィールを

[8]

人事が作成した、 最強ガクチカ作成AI。 – 就活市場

_720x480.webp)

[9]

AI採用はどんな企業で進んでいる?導入事例や上手な選び方を紹介

[10]

企業と学生の本質的マッチングをAIでサポート 人材採用は人の目と …

[11]

採用にAIを活用するには?メリット・デメリットやAI導入企業の事例 …

[12]

AI採用ツールを活用するメリットとは?AI採用ツールの … – RecUp

[13]

AI採用とは?メリット・デメリット、導入事例8選を紹介!注目企業 …

[14]

人材育成の手法を徹底解説! 計画方法やフレームワーク、成功事例 …

[15]

ブロックチェーンによる「ガクチカ証明書」を用いたマッチング …