目次

- イントロダクション:なぜ7割の企業が「母集団不足」に悩むのか? – 終わらない採用課題への最終回答

- なぜ今、新卒採用にAIが必要なのか? – 採用市場の構造変化と3つの課題

- 【核心】AIで採用業務はここまで変わる!プロセス別・最新活用法5選

- AI採用、成功と失敗の分かれ道 – 導入前に知るべき5つの注意点と対策

- 【実践編】明日から始める!新卒採用AI活用ロードマップ

- フェーズ1:課題特定とツール選定(導入前~3ヶ月)

- フェーズ2:導入・運用プロセス(導入3ヶ月~1年)

- フェーズ3:効果測定と体制構築(導入1年後~)

- まとめ:AIは「脅威」ではなく「最高のパートナー」。人とAIの協働で、未来の採用を創造する

イントロダクション:なぜ7割の企業が「母集団不足」に悩むのか? – 終わらない採用課題への最終回答

「学生のエントリーが集まらない」「内定を出しても辞退されてしまう」「採用担当者の業務がパンク寸前だ」…これは、もはや一部の企業の問題ではなく、日本の多くの企業が直面している新卒採用のリアルな悩みです。事実、株式会社HR総研が2023年に行った調査では、採用活動における問題点として70%もの企業が「母集団(エントリー数)の不足」を挙げており、この数値は2年連続で増加し、年々深刻化の一途をたどっています。

この根深い課題の背景には、単に少子化という一言では片付けられない、複雑な構造変化が存在します。厚生労働省の発表によれば、日本の生産年齢人口は長期的な減少トレンドにあり、人材獲得競争は激化する一方です。さらに、学生の価値観は大きく変化しています。リクルートマネジメントソリューションズの調査では、学生が仕事に求める価値観として「安定」「貢献」「成長」が長年にわたりトップ3を維持しており、企業は画一的なメッセージではなく、個々の志向性に合わせたアプローチを求められています。

こうした状況は、採用担当者の現場に深刻な影響を及ぼしています。就職活動の早期化・通年化により、学生との接点を持つ期間は長期化。数千、数万に及ぶエントリーシート(ES)の確認、絶え間ない問い合わせ対応、複雑な面接日程の調整といった膨大な量の定型業務に追われ、本来最も注力すべき「候補者一人ひとりとの深い対話」や「データに基づく採用戦略の立案」といった本質的な業務に時間を割けないという、負のスパイラルに陥っているのです。

この八方塞がりの状況を打破する鍵として、今まさに注目されているのが「AI(人工知能)を活用した採用」です。

AIは、単なる業務効率化ツールではありません。それは、採用活動のパラダイムそのものを転換させる可能性を秘めた、戦略的パートナーです。データを活用して採用の”;質”を高め、候補者一人ひとりに真摯に向き合うための貴重な時間を創出します。AIに定型業務を任せることで、人間はより創造的で、人間的な温かみが求められる業務に集中できるようになるのです。

この記事では、新卒採用に深刻な課題を抱える採用担当者・責任者の皆様に向けて、以下の内容を学術的な視点と実践的な事例を交えながら、具体的かつ網羅的に解説します。

- AIが採用プロセスの各段階をどう変革するのか、具体的な活用法と定量的な効果

- 導入で失敗しないための本質的な注意点と、成功に導くための秘訣

- AIと人が協働し、採用成果を最大化するための具体的な役割分担モデル

- 明日から実践できる、自社の課題に合わせたAI導入のロードマップ

「AIは専門的で難しそう」「導入コストが心配」と感じる必要はありません。本記事を最後までお読みいただければ、AIを最強の味方につけ、効率的かつ質の高い採用活動を実現するための明確な道筋が見えてくるはずです。

なぜ今、新卒採用にAIが必要なのか? – 採用市場の構造変化と3つの課題

AI採用の具体的な活用法に踏み込む前に、まず「なぜ今、AIの活用が不可欠なのか」というマクロな背景を深く理解することが重要です。現在の採用市場は、企業にとって極めて厳しい向かい風が吹いており、従来の延長線上にある手法だけでは限界に達していることが、各種データから明らかになっています。

背景1:深刻化する人材獲得競争と「選ばれる」企業への転換

第一に、労働市場の構造的な変化です。日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、それに伴い有効求人倍率は上昇傾向にあります。これは、一人の求職者に対して複数の求人がある「売り手市場」が常態化していることを意味します。かつてのように、企業が多くの候補者の中から”選ぶ”というスタンスはもはや通用しません。むしろ、優秀な学生から”選ばれる”ための努力が不可欠となっています。

この競争激化は、企業の採用スタンスにも変化を促しています。ディスコの調査によると、2022年卒採用において「採用予定人数の確保よりも、学生の質を優先する」と回答した企業は85.6%に達し、これは過去数年で非常に高い水準です。企業は単に頭数を揃えるのではなく、自社の未来を担う優秀な人材を、競合他社に先駆けて確保する必要に迫られているのです。この「質」を重視する傾向が、採用プロセスの高度化、すなわちAI活用の必要性を高めています。出典: ディスコ「2022年卒・新卒採用に関する企業調査-採用方針調査(2021年2月)」より作成

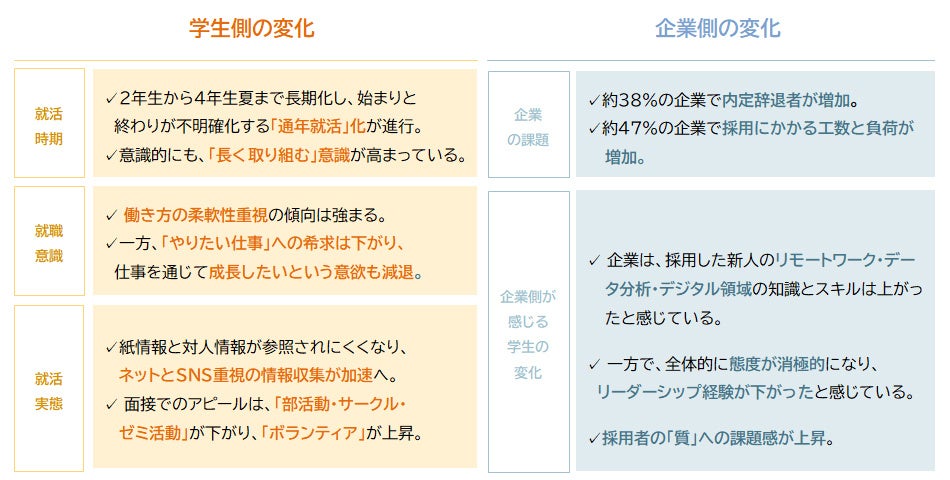

背景2:学生の価値観の多様化と就職活動の早期化・長期化

第二に、主役である学生側の変化です。現代の学生は、単一の価値観で動くわけではありません。リクルートマネジメントソリューションズが実施した「2024年卒 大学生の就職活動に関する調査」によると、学生が仕事に求める価値観は「安定して長く働きたい」(43.3%)がトップである一方、「社会の役に立ちたい(貢献)」(34.1%)、「仕事を通じて成長したい(成長)」(30.8%)も依然として高く、多様な志向が混在しています。さらに、勤務地を重視する傾向も年々強まっています。

このような価値観の多様化は、企業に対して画一的なアピールではなく、候補者一人ひとりの志向性に合わせた、パーソナライズされたコミュニケーションを要求します。しかし、これを人手だけで行うには限界があります。出典: リクルートマネジメントソリューションズ「2024年新卒採用 大学生の就職活動に関する調査」より作成

加えて、就職活動の「早期化」と「長期化」も無視できません。キャリタス就活の調査では、2024年卒の学生の9割以上がインターンシップに参加しており、大学2年生から活動を始める「通年化」も進んでいます。これにより、企業はより早い段階から、より長期間にわたって学生との接点を持ち続ける必要があり、採用活動全体の工数は増大する一方です。

背景3:採用担当者の業務過多と戦略業務への圧迫

上記の市場変化の結果、採用担当者の業務は質・量ともに増大し、多くが「業務過多」の状態に陥っています。採用プロセスを分解すると、その多くが繰り返し発生する「定型業務」で構成されていることがわかります。

- 応募受付・一次対応:毎日届く大量のメール確認と返信

- 書類選考:数千通に及ぶエントリーシートの目視確認と評価

- 日程調整:候補者と複数の面接官との間で発生する、煩雑なメールの往復

- 情報管理:応募者情報を管理表へ手動で入力・更新

これらの定型業務に忙殺されることで、採用担当者は疲弊し、残業時間が増加するだけでなく、より重要な「戦略的業務」に時間を割けなくなっています。戦略的業務とは、例えば以下のような活動です。

- 自社の魅力を伝える採用ブランディングの構築

- データに基づいた採用チャネルの効果分析と改善

- 候補者一人ひとりの志向性を理解し、入社意欲を高めるための個別コミュニケーション

- 経営層と連携した、将来の事業計画に基づく人材要件の定義

ある調査では、採用業務の自動化によって担当者の業務時間を最大80%削減できる可能性があると指摘されています。この削減された時間こそが、企業が採用競争を勝ち抜くための戦略的活動に再投資できる、貴重なリソースとなるのです。

これらの3つの課題、すなわち「人材獲得競争の激化」「学生の多様化と活動の長期化」「採用担当者の業務過多」は、互いに連関し、採用活動をますます困難にしています。この構造的な問題を解決するには、単に人手を増やすといった対症療法ではなく、業務プロセスそのものを変革する、より根本的なアプローチが求められています。その最も有効かつ現実的な解が、AIの戦略的活用なのです。

キーポイント

- 構造的問題:生産年齢人口の減少により、人材獲得競争は不可逆的に激化している。

- 学生の変化:価値観が多様化し、就職活動が早期化・長期化しているため、個別的かつ長期的なアプローチが必須となっている。

- 現場の課題:採用担当者は定型業務に忙殺され、採用成果に直結する戦略的業務に時間を投下できていない。

- 解決の方向性:これらの課題は、AIによる「効率化」と「質の向上」の同時実現によってのみ、根本的に解決できる。

【核心】AIで採用業務はここまで変わる!プロセス別・最新活用法5選

AIは抽象的な概念ではなく、採用活動のあらゆるプロセスを具体的に、そして劇的に変革するテクノロジーです。ここでは、新卒採用のフローに沿って「書類選考」「候補者対応」「面接」「母集団形成」「内定者フォロー」という5つの主要なシーンに分け、AIがどのように活用され、どのような効果が期待できるのかを、最新のツール動向も交えて徹底的に解説します。

1. 書類選考・適性検査:ES確認作業を75%削減し、見落としを防ぐ

新卒採用において、最も時間と労力を要する業務の一つが、数千、時には数万通に及ぶエントリーシート(ES)の確認作業です。担当者が一枚一枚目視で確認する方法は、膨大な工数がかかるだけでなく、担当者の主観やその日のコンディションによって評価にブレが生じるリスクを常に抱えています。AIはこの領域で絶大な効果を発揮し、採用の初期段階におけるボトルネックを解消します。

何ができるか?

- AIによる自動スクリーニング:過去の採用データ(合格・不合格者のES、入社後に高いパフォーマンスを発揮している社員の応募時データなど)をAIに学習させます。これにより、AIは自社の採用基準や求める人物像との合致度が高い候補者を自動でスコアリングし、優先的に確認すべき候補者をリストアップします。文章の構成、キーワードの出現頻度、過去の合格者との類似性など、多角的な観点から分析が行われます。

- 客観的評価による公平性の担保:AIは、事前に設定された基準に基づき、全ての応募者を一貫したロジックで評価します。これにより、採用担当者個人の価値観や経験、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)による評価のブレを排除し、公平性を担保できます。学歴や性別といった属性情報に左右されず、候補者が記述した内容そのものから、資質やポテンシャルを客観的に評価することが可能になります。

導入効果と事例

AIの導入は、劇的な工数削減と質の向上をもたらします。

- ソフトバンク株式会社:2017年からES選考にAIを活用し、作業時間を約75%(4分の1に)削減することに成功しました。創出された時間は、候補者とのコミュニケーションなど、より付加価値の高い業務に充てられています。

- 横浜銀行:2019年度の新卒採用から、数千件に及ぶESの選考にAI「KIBIT」を導入。これにより、選考時間を約70%削減しました。AIが抽出した有望な候補者に対して、人事担当者が早期にアプローチすることで、優秀な人材の確保につなげています。

関連ツールカテゴリ

- AI搭載の採用管理システム(ATS):候補者情報の一元管理機能に加え、AIによる書類選考の自動化機能を備えたシステムが主流です。応募者のモチベーションやマッチ度を予測する機能を持つものもあります。(例:i-web, HERP, sonar ATS)

- AI適性検査ツール:従来の適性検査にAIを組み合わせ、候補者の性格や価値観、思考特性を詳細に分析。自社カルチャーや特定の職務とのマッチ度を予測し、ミスマッチによる早期離職のリスクを低減します。(例:アッテル, mitsucari)

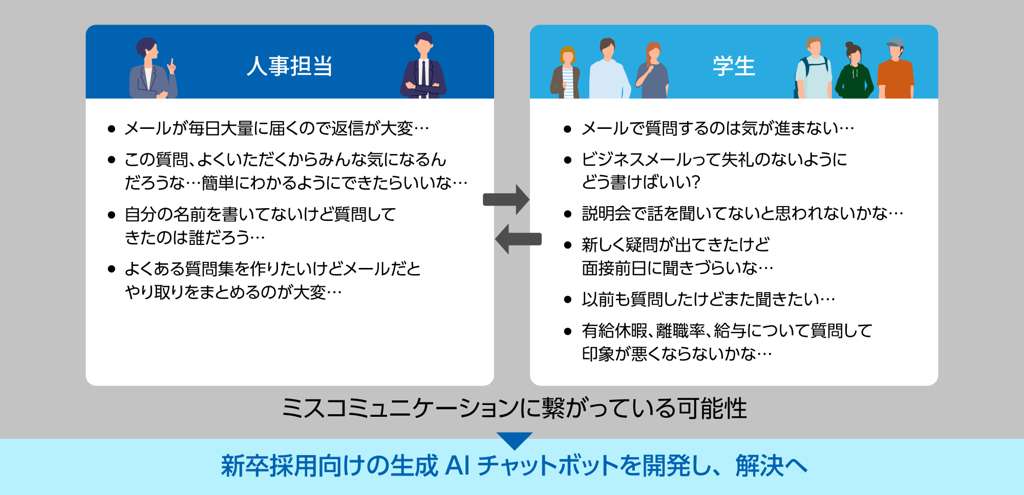

2. 候補者対応・日程調整:24時間365日対応で、機会損失ゼロへ

候補者からの問い合わせ対応や、複数の面接官との煩雑な日程調整は、採用担当者の大きな負担です。特に、対応の遅れは候補者の志望度低下や選考辞退に直結するため、スピードと正確性が求められます。AIチャットボットや自動調整ツールは、このコミュニケーションの初期段階を自動化し、候補者体験を向上させます。

何ができるか?

- AIチャットボットによる自動応答:企業の採用サイトや公式LINEアカウントにAIチャットボットを設置。「給与・福利厚生について」「選考プロセスを教えてください」「説明会の日程は?」といった頻出の質問に対し、24時間365日、即座に自動で回答します。これにより、候補者は時間や曜日を気にせず疑問を解消でき、企業側は問い合わせ対応の工数を大幅に削減できます。有人対応が必要な複雑な質問のみを担当者へエスカレーションする仕組みも構築可能です。

- 日程調整の完全自動化:日程調整ツールを導入し、面接官のGoogleカレンダーやOutlookカレンダーと連携させます。候補者は送られてきたURLから、リアルタイムで空いている日時を直接選択するだけで面接日程が確定。確定した予定は、候補者と面接官双方のカレンダーに自動で登録され、リマインドメールも自動送信されます。これにより、担当者を介したメールの往復は一切不要になります。

導入効果と事例

- 株式会社ソフトクリエイト:新卒採用向けに生成AIチャットボット「ソフクリAI質問ルーム」を自社開発・導入。「有給休暇や離職率など、対面では聞きづらい質問も気兼ねなくできる環境」を構築し、学生の企業理解促進と内定辞退率の削減を目指しています。従来型のシナリオ式チャットボットと異なり、FAQを整理せずともテキスト情報を投入するだけでAIが学習し、自然な対話形式で回答できる点が特徴です。

- ある企業では、日程調整の自動化により関連業務の工数を約80%削減したという報告もあります。これにより、担当者は候補者への個別フォローや面接準備といった、より戦略的な業務に時間を集中できるようになりました。

関連ツールカテゴリ

- 採用チャットボット:採用活動に特化したシナリオや機能を持ち、候補者の一次対応を自動化するサービス。(例:武蔵野「テルミちゃん」など)

- 日程調整ツール:GoogleカレンダーやOutlookと連携し、面接などの日程調整業務を完全に自動化するツール。(例:TimeRexなど)

3. 面接:動画面接解析で「見えない資質」を可視化し、面接の質を向上

面接は、候補者の人柄やポテンシャルを深く理解するための最も重要なプロセスです。しかし、面接官の経験や主観によって評価がばらつく「評価の属人化」は、長年の課題でした。AIは、客観的なデータを提供することでこの課題を解決し、面接の質そのものを向上させるサポーターとなります。

何ができるか?

- AIによる動画面接解析:候補者が事前に録画・提出した自己PR動画などをAIが多角的に解析します。話している内容(言語情報)だけでなく、表情の変化、声のトーンや大きさ、話すスピード、視線の動きといった非言語情報も分析。これにより、コミュニケーション能力、ストレス耐性、論理的思考力といった「見えない資質」を客観的なスコアとして可視化します。このデータは、対人面接時の深掘り質問の参考資料としても活用できます。

- AI面接官による一次面接の実施:AIアバターが面接官として、候補者と対話形式で面接を実施します。24時間365日、候補者の都合の良い時間に実施できるため、機会損失を防ぎ、候補者体験を向上させます。全ての候補者に同じ基準で質問・評価を行うため、完全な公平性が担保されます。

- 面接官のスキルアップ支援:AIを面接のロールプレイング相手として活用するトレーニングツールも登場しています。AIが候補者役となり、面接官の質問の仕方(オープンクエスチョン比率など)や話の聞き方(相槌、ポジティブな反応など)を評価・フィードバック。これにより、面接官全体のスキルを標準化し、組織としての面接力を底上げします。(例:面トレAI)

導入効果と事例

- キリンホールディングス:2022年度新卒採用のPR動画選考において、AIによる解析実験を導入。採用担当者の先入観による合否判断を防ぎ、公平性を担保することを目的としています。また、この取り組みにより選考時間を約3割削減し、創出した時間で学生とのコミュニケーションをさらに増やすことを目指しています。

- ソフトバンク株式会社:ES選考だけでなく、動画面接にもAIツールを導入。候補者をより客観的な視点かつ統一された軸で評価することを目指しています。AIにより不合格と判断された動画も、最終的には採用担当者が再確認することで、選考の正確性を担保する二重のチェック体制を敷いています。

- AI面接サービス「SHaiN」:日本初のAI面接サービスとして、大手メーカーや自治体など700社以上で導入実績があります。導入企業からは「先入観のないAI評価で人材の見極め精度が向上した」「遠隔地の候補者にも均等な面接機会が提供できた」といった声が上がっています。

関連ツールカテゴリ

- Web面接・動画面接プラットフォーム:録画機能やAIによる解析機能を搭載したツール。(例:harutaka, HireVue)

- AI面接サービス:AIが面接官として対話形式の面接を実施するサービス。(例:SHaiN)

- 面接官トレーニングツール:AIを活用して面接官のスキル向上を支援するロールプレイングツール。(例:面トレAI)

4. 母集団形成(集客):AIが最適な候補者を発掘・アプローチ

多くの企業が「母集団不足」に悩む中、やみくもにエントリーを待つ「待ち」の採用から、自社にマッチする可能性の高い潜在層へ能動的にアプローチする「攻め」の採用への転換が求められています。AIは、この母集団形成のプロセスをデータドリブンで効率化・高度化します。

何ができるか?

- AIによるスカウトの自動化・高度化:ダイレクトリクルーティングサイト(求人媒体)上で、自社の採用要件(職種、スキル、経験など)に合致する候補者をAIが自動でリストアップします。さらに、候補者一人ひとりのプロフィールや職務経歴書の内容を解析し、その候補者の心に響くようなパーソナライズされたスカウトメール文面を自動生成します。これにより、担当者が手動で文面を作成する手間を省きつつ、開封率や返信率の高いアプローチが可能になります。

- AI広告運用の最適化:InstagramやFacebook、Googleなどのプラットフォームで採用広告を配信する際、AIがその効果を最大化します。過去の応募データやサイト訪問者の行動データを分析し、応募に至る可能性が高いターゲット層(年齢、興味関心、地域など)をAIが自動で特定。広告の予算配分やクリエイティブをリアルタイムで最適化し、応募単価(CPA)を抑えながら、質の高い母集団を効率的に形成します。

- 採用MAによる潜在層の育成:採用マーケティングオートメーション(MA)ツールは、自社に興味を持つ潜在的な候補者群を育成します。例えば、一度説明会に参加した学生や、過去に応募した学生のデータを蓄積。その後の行動履歴(サイト訪問、メール開封など)に応じて、AIが最適なタイミングで、その学生の興味に合わせた情報(社員インタビュー、イベント案内など)を自動で配信。すぐに応募には至らない「潜在層」との関係を維持し、将来的な応募へとつなげます。(例:MyTalent)

導入効果

- テンプレート文のスカウトメールに比べ、AIによってパーソナライズされたスカウトは返信率が大幅に向上し、優秀な候補者との面談機会を増やすことができます。

- 広告運用にかかる分析や調整の工数を削減しつつ、データに基づいた最適化により、広告の費用対効果(ROAS)を改善できます。

- これまでアプローチできていなかった潜在層との接点を構築し、中長期的な視点での母集団形成が可能になります。

関連ツールカテゴリ

- AIスカウトサービス:スカウト業務のリストアップ、文面作成、送信までを自動化・高度化するサービス。(例:AIスカウトくん, リクルタAI)

- 採用MAツール:候補者とのコミュニケーションを自動化し、関係性を構築・育成するツール。(例:MyTalent)

- AI搭載の広告運用プラットフォーム:各広告媒体が提供する自動最適化機能など。

5. 内定者フォロー・エンゲージメント分析:データに基づき内定辞退を防ぐ

内定を出すことはゴールではありません。売り手市場が続く中、複数の内定を保持する学生は珍しくなく、入社までの期間に内定を辞退されてしまうケースは後を絶ちません。この「内定ブルー」や「内定辞退」を防ぐためにも、AIはデータに基づいた科学的なアプローチを提供します。

何ができるか?

- エンゲージメントの可視化と離脱予測:内定者専用サイトのアクセスログ、オンラインイベントへの参加率、コミュニケーションツール上での発言頻度や内容(ポジティブ/ネガティブ)などをAIが継続的に分析。これにより、各内定者のエンゲージメント(企業への関心や愛着)レベルをスコア化し、低下傾向にある候補者を早期に発見します。これは、担当者の勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた内定辞退の予兆検知を可能にします。

- パーソナライズされた情報提供とコミュニケーション:AIが内定者一人ひとりの属性(学部、志望職種など)や興味関心に合わせて、最適なコンテンツ(関連部署の社員紹介、同期となる内定者同士の交流会案内など)を自動で配信。画一的なフォローではなく、個々に最適化されたコミュニケーションによって、入社への期待感や帰属意識を高めます。

導入効果

- エンゲージメントが低下している内定者を早期に特定し、人事担当者や現場社員による個別の面談設定など、先手のフォローアップ策を講じることができます。

- 内定者一人ひとりへのきめ細やかなフォローが仕組み化されることで、入社前の不安を解消し、内定辞退率の低下に貢献します。

- 蓄積されたデータは、次年度以降の採用活動や、入社後のオンボーディング(定着支援)プログラムの改善にも活用できます。

関連ツールカテゴリ

- タレントマネジメントシステム:採用から配置、育成、評価まで、人材に関するデータを一元的に管理・分析するプラットフォーム。内定者フォローや離職予測の機能を備えるものも多いです。(例:タレントパレット)

- エンゲージメントサーベイツール:定期的なアンケートを通じて、内定者や社員のエンゲージメントを測定・分析するツール。

キーポイント:プロセス別AI活用のまとめ

- 書類選考:AIスクリーニングで工数を劇的に削減し、評価の公平性を担保する。

- 候補者対応:チャットボットと日程調整ツールで24時間対応を実現し、機会損失を防ぐ。

- 面接:動画面接解析やAI面接官で評価を客観化し、面接の質を向上させる。

- 母集団形成:AIスカウトやAI広告運用で、質の高い候補者に効率的にアプローチする。

- 内定者フォロー:エンゲージメント分析で辞退の予兆を検知し、データに基づいた対策を講じる。

AI採用、成功と失敗の分かれ道 – 導入前に知るべき5つの注意点と対策

AIは採用活動を革新する強力なツールですが、決して万能の魔法の杖ではありません。その特性や限界を理解せずに導入すると、かえって採用活動を混乱させたり、企業の信頼を損なったりするリスクもはらんでいます。ここでは、AI採用で失敗を避けるために、導入前に必ず理解しておくべき5つの重要な注意点と、その具体的な対策を解説します。

1. AIの判断バイアス:「公平なはず」が「不公平」を生むリスク

課題

AI採用における最大のリスクの一つが「AIバイアス」です。AIは過去のデータから学習するため、その学習データ自体に偏り(例えば、過去の採用実績で男性が多かった、特定の大学出身者が優遇されていたなど)が含まれていると、AIもその偏見を無批判に学習・再生産してしまいます。その結果、特定の性別、年齢、学歴、人種といった属性を持つ候補者を、本人の能力とは無関係に不当に低く評価してしまう可能性があります。過去にAmazonが開発した採用AIが、履歴書に含まれる「女性」という単語にペナルティを課し、結果的に女性応募者を不利に評価していた事例は、このリスクを象徴しています。

対策

- 多様なデータセットでの学習:AIを学習させる際には、特定の属性に偏らない、多様なバックグラウンドを持つハイパフォーマーのデータを意図的に含めることが重要です。「過去の正解」だけでなく、「未来に求めるべき多様な正解」をAIに教えるという視点が求められます。

- 定期的なバイアス監査の実施:AIの判断結果に特定の属性に対する偏りが発生していないか、独立した第三者や専門チームが定期的に監査する仕組みを構築することが不可欠です。実際に、米ニューヨーク市では2023年から、採用で使用されるAIツールのバイアス監査を義務付ける条例が施行されており、これは世界的な潮流となりつつあります。

- AIの判断を鵜呑みにしないプロセス設計:AIが「不合格」や「低評価」と判断した候補者群の中から、一定数をランダムに抽出し、必ず人間が再レビューするプロセスを設けることが有効です。これにより、AIが見落としたかもしれない「異質な才能」を救い上げるセーフティネットを構築します。

2. 応募者の不信感・抵抗感:「機械に評価されたくない」という心理

課題

特に感受性の高い学生を中心とした応募者は、「AIに一方的に評価される」「自分の人間性や熱意を見てもらえないのではないか」といった不安や抵抗感を抱きがちです。企業側の説明が不十分な場合、この不信感は「冷たい会社」「人を大事にしない会社」というネガティブな企業イメージに直結し、優秀な候補者の応募辞退や、内定承諾率の低下につながる可能性があります。

対策

- 徹底した透明性の確保と丁寧な説明:採用プロセスのどの段階で、どのような目的でAIを利用するのかを、採用サイトや募集要項で明確に、そして正直に説明することが最も重要です。「AIは、皆様の応募書類を客観的に分析し、人事担当者がより深く皆様と向き合う時間を確保するための補助ツールです。最終的な合否判断は、必ず複数の担当者が多角的な視点で責任を持って行います」といったメッセージを発信することで、応募者の不安を払拭し、むしろ先進的で公平な企業であるという印象を与えることができます。

- 人間によるフォローとのハイブリッド運用:AIによる選考プロセスを通過した候補者には、画一的な通知メールだけでなく、採用担当者から個別のメッセージを送るなど、人間的な温かみのあるコミュニケーションを組み合わせることが極めて重要です。AIによる効率化と、人間による心の通った対応を両立させることが、候補者体験(Candidate Experience)を高める鍵となります。

3. 個人情報・セキュリティ:情報漏洩は企業の信頼を揺るがす

課題

AI採用では、応募者の氏名、連絡先、学歴、職務経歴、さらには面接動画や評価レポートといった、極めて機密性の高い個人情報を大量に扱います。これらのデータ管理が杜撰であったり、利用するAIツールにセキュリティ上の脆弱性があったりした場合、万が一の情報漏洩は企業の社会的信用を根底から揺るがす重大なインシデントに発展します。

対策

- 応募者からの明確な同意取得:個人情報保護法の遵守は当然として、「取得した個人情報を、個人が特定できない形でAIによる分析に活用する可能性がある」旨をプライバシーポリシーに具体的に明記し、応募時に明確な同意を得るプロセスを構築します。

- 導入ツールのセキュリティ評価:導入を検討しているAIツールが、どのようなセキュリティ対策(データの暗号化、アクセス制御、脆弱性診断の実施状況など)を講じているかを事前に厳しく評価します。ISO 27001(ISMS)などの第三者認証の取得状況も判断材料の一つとなります。

- 厳格な社内ルールの策定と遵守徹底:誰がどのデータに、どのような権限でアクセスできるのかを定めた社内のデータ管理ルールを厳格に策定し、全関係者に周知徹底します。アクセスログの定期的な監視も、不正利用や情報漏洩の抑止力となります。

4. 評価の限界:AIは「ポテンシャル」や「熱意」を測れない

課題

AIは、過去のデータや数値化できる指標(スキル、経験、特定のキーワードなど)の分析は得意ですが、候補者の秘めたる将来性(ポテンシャル)、未知の領域への学習意欲、企業文化への共感や情熱といった、数値化しにくい定性的な要素を正確に見抜くことは依然として困難です。AIの評価のみに依存すると、経歴は平凡でも、将来大きく化ける可能性を秘めた「原石」のような人材を見逃してしまうリスクがあります。

対策

- AIと人間の役割分担の明確化:この課題への最も重要な対策は、AIと人間の役割を明確に分けることです。AIには「定量的な一次スクリーニング」や「定型業務の自動化」を任せ、人間は「候補者のポテンシャルやカルチャーフィットの最終的な見極め」「深い対話を通じた動機付け」といった、人間にしかできない高度な判断領域に集中する、という原則を徹底します。AIの評価はあくまで「参考情報」または「判断材料の一つ」と位置づけ、最終的な意思決定は必ず人間が行うべきです。

5. データ不足とコスト:導入しても「使えない」を避けるために

課題

AIの分析精度は、学習データの「量」と「質」に大きく依存します。そのため、設立間もないスタートアップや、そもそも応募者数が少ない中小企業など、十分な採用データが蓄積されていない企業では、高価なAIツールを導入しても期待した効果が得られない「宝の持ち腐れ」状態に陥る可能性があります。また、高機能なツールの導入・運用には、ライセンス費用やカスタマイズ費用など、相応のコストがかかることも事実です。

対策

- スモールスタートとPoC(概念実証)の実施:いきなり全採用プロセスにAIを導入するのではなく、まずは自社で最も課題が大きく、かつ効果が見えやすい領域(例:「書類選考の効率化」「日程調整の自動化」など)に絞って、小規模な試験運用(PoC: Proof of Concept)から始めることが賢明です。

- 費用対効果(ROI)の事前試算:ツール導入によって削減できる工数(担当者の人件費換算)や、採用成功率の向上によって得られる利益(採用単価の削減、早期離職の防止コストなど)を具体的に試算し、投資対効果(ROI: Return on Investment)を明確にした上で、経営層の理解を得ながら導入を決定します。

- 既存ツールのAI機能の活用:現在利用しているATS(採用管理システム)や求人媒体に、標準機能としてAIが搭載されている、あるいはオプションで追加できる場合があります。全く新しいツールを導入する前に、まずは既存の環境で活用できる機能がないかを確認するのも有効な手段です。

【実践編】明日から始める!新卒採用AI活用ロードマップ

AI採用の理論や注意点を理解した上で、次はいよいよ実践のフェーズです。しかし、やみくもにツールを導入しても成功はおぼつきません。ここでは、自社の状況や課題に合わせて、着実にAI導入を成功させるための具体的なロードマップを「フェーズ1:準備・計画」「フェーズ2:導入・検証」「フェーズ3:本格展開・最適化」の3段階に分けて提案します。

フェーズ1:課題特定とツール選定(導入前~3ヶ月)

このフェーズの目的は、「どこにメスを入れるべきか」を明確にし、投資対効果の最も高い領域を見極めることです。まずは自社の採用プロセスを客観的に可視化し、ボトルネックを特定することから始めます。

ステップ1:採用課題の棚卸しと優先順位付け

採用プロセス(母集団形成 → 書類選考 → 面接 → 内定・フォロー)の各段階において、以下の点を洗い出します。

- 工数分析:「誰が」「どの業務に」「週あたり何時間使っているか」を具体的に計測します。特に、繰り返し発生する定型業務に注目します。

- コスト分析:各採用チャネル(求人広告、人材紹介など)の費用対効果(応募単価、採用単価)を算出します。

- ボトルネック分析:選考段階ごとの通過率や離脱率を算出し、「どこで候補者が最も離脱しているか」を特定します。

これらの分析結果に基づき、「工数が最も大きい」「コスト効率が悪い」「候補者の離脱が最も多い」といった課題に優先順位をつけ、AI導入で解決すべきターゲットを絞り込みます。

ステップ2:課題解決に最適なAIツールの選定

優先順位の高い課題を解決するために、どのようなAI機能が必要かを定義し、それに合致するツールカテゴリを検討します。複数のツールを比較検討する際には、機能だけでなく、サポート体制やセキュリティ、他システムとの連携性も重要な評価項目です。可能であれば、無料トライアルやデモンストレーションを活用し、実際の操作性を確認しましょう。

以下の表は、課題別のツール選定の一助となるマトリクスです。

| 採用課題 | 解決策となるAI機能 | 推奨ツールカテゴリ | 導入効果(KPI例) | 導入難易度 |

|---|---|---|---|---|

| 課題A:ES処理に工数がかかりすぎる、評価が属人化している | AIによる自動スクリーニング、スコアリング、キーワード抽出 | AI搭載 採用管理システム(ATS)、AI書類選考ツール | 書類選考時間を50~75%削減 | ★☆☆ |

| 課題B:日程調整や問い合わせ対応が煩雑で、対応が遅れがち | チャットボットによる24時間自動応答、カレンダー連携による自動調整 | 採用チャットボット、日程調整ツール | 候補者対応・調整工数を60~80%削減 | ★☆☆ |

| 課題C:面接官による評価がバラつく、候補者の本質を見抜けない | AIによる動画面接解析(表情、音声)、評価レポート自動生成 | Web面接ツール、AI面接サービス | 面接評価のブレを50%低減、評価基準の統一 | ★★☆ |

| 課題D:ターゲット学生に効率的にアプローチできない | AIによる候補者推薦、スカウト文面のパーソナライズ自動生成 | ダイレクトリクルーティング媒体、AIスカウトツール | スカウト返信率を1.5倍に向上 | ★★☆ |

| 課題E:内定辞退率が高く、入社直前の離脱が痛手となっている | AIによるエンゲージメント分析、コミュニケーションログ解析、離脱予測 | タレントマネジメントシステム、エンゲージメントサーベイ | 内定辞退率を10%改善 | ★★★ |

(難易度:★☆☆ 容易、★★☆ 標準、★★★ 高度)

フェーズ2:導入・運用プロセス(導入3ヶ月~1年)

ツールを導入したら、いきなり全社展開するのではなく、まずは小さな範囲でテスト運用(PoC: Proof of Concept)を行い、効果を検証しながら改善サイクルを回していくことが成功の鍵です。

ToDo例1:エントリーシート選考の効率化(PoC)

- 導入・設定:AI搭載ATSを導入し、評価基準(必須スキルに関するキーワード、特定の経験、過去の合格者データなど)をシステムに設定します。

- 学習:過去の応募者のESデータ(最低でも数百件、多ければ多いほど精度が向上)をAIに学習させ、評価モデルを構築します。

- 検証・調整:今年度の応募者の一部(例:100名)に対し、AIの評価結果と、従来通りの人事担当者による評価結果を比較します。両者の評価に乖離がある場合、AIの評価基準(閾値など)をチューニングします。このサイクルを数回繰り返します。

- チェックポイント:

- [ ] AIの評価精度(合格/不合格の判断)が、人事担当者の評価と80%以上一致しているか?

- [ ] AIの補助により、担当者一人あたりの確認作業時間が目標値(例:週あたり5時間)以上削減できているか?

- 注意点:PoC段階でも、最終的な合否判断は必ず人間が行うフローを維持し、AIはあくまで補助として利用します。

ToDo例2:候補者対応の自動化(PoC)

- 設置・登録:採用サイトにAIチャットボットを設置し、過去の問い合わせメールなどから抽出した想定問答集(FAQ)を50~100件程度登録します。

- 改善サイクル:週に1回、チャットボットの対応ログを確認し、「AIが回答できなかった質問」をリストアップ。それらの質問に対する回答を新たに追加登録します。この改善サイクルを継続的に回すことが、チャットボットを「賢く」育てる上で非常に重要です。

- チェックポイント:

- [ ] 全問い合わせのうち、チャットボットが自己解決できた割合(一次問い合わせの自動応答率)が目標値(例:90%)に達しているか?

- [ ] 候補者からの満足度アンケート(チャットボットの最後に表示)で、5段階評価中4以上を維持できているか?

- 注意点:個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーや、有人対応への切り替え導線をチャットボット内に必ず明記します。

フェーズ3:効果測定と体制構築(導入1年後~)

AI導入は一度きりのプロジェクトではありません。継続的に効果を測定し、その結果に基づいてプロセスを改善し、AIと人が共存する最強の採用体制を構築していくことが最終的なゴールです。

定量的評価指標(KPI)の継続的なモニタリング

導入前後で以下のKPIを比較し、投資対効果を評価します。

- 採用コスト関連:応募単価、採用単価、人材紹介手数料の削減額

- 採用工数関連:採用担当者一人あたりの残業時間、定型業務に費やす時間の割合(削減率)

- 採用スピード関連:応募から内定までの平均日数

- 採用の質関連:内定承諾率、入社後1年以内の定着率、ハイパフォーマーの採用比率

定性的評価の実施

数値だけでは測れない効果も重要です。

- 候補者体験(Candidate Experience):候補者アンケートを実施し、選考プロセス全体の満足度や、AI利用に対する印象をヒアリングします。

- 従業員体験(Employee Experience):採用担当者へのサーベイを実施し、「戦略的な業務に集中できるようになったか」「業務負荷が軽減されたか」といった実感値を評価します。

理想的な役割分担(AI vs 人)の確立と進化

運用を通じて得られた知見を元に、AIと人間の役割分担を継続的に見直し、最適化していきます。目指すべきは、以下のようなハイブリッド体制です。

- AIの担当領域:大量のデータ処理、客観的なパターン分析、高速な一次スクリーニング、24時間対応の定型業務(日程調整、問い合わせ対応)

- 人間の担当領域:最終的な意思決定、候補者のポテンシャルやカルチャーフィットの総合的な見極め、候補者との信頼関係構築(エンパシー)、共感や動機付け、採用戦略全体の策定と改善、倫理的な判断

この役割分担は固定的ではなく、AI技術の進化や自社の状況変化に応じて、柔軟に見直していくべきものです。AIを「仕事を奪う脅威」ではなく、「能力を拡張してくれるパートナー」と捉える組織文化の醸成が、長期的な成功の鍵となります。

まとめ:AIは「脅威」ではなく「最高のパートナー」。人とAIの協働で、未来の採用を創造する

本稿では、新卒採用が直面する構造的な課題から、それを解決する手段としてのAI活用の具体的な方法、導入時の注意点、そして実践的なロードマップまでを網羅的に解説してきました。

新卒採用を取り巻く環境は、生産年齢人口の減少と学生の価値観の多様化という大きな潮流の中で、今後ますます厳しさを増していくことが予想されます。採用担当者の業務は増え続け、従来通りの人海戦術では、質の高い採用を実現することは極めて困難になるでしょう。

しかし、それは決して悲観すべき未来ではありません。AIという強力なパートナーを得ることで、採用担当者はこれまで不可能だったレベルでの「効率化」と「質の向上」を同時に実現できるようになります。

本稿で繰り返し強調してきた最も重要な視点は、AIに全てを任せる「AI至上主義」に陥るのではなく、AIと人がそれぞれの強みを最大限に活かして協働するという思想です。

AIに、人間が苦手とする膨大なデータの処理や、退屈な定型業務を任せる。

そこで創出された貴重な時間とエネルギーを、人間にしかできない「候補者の心に寄り添うコミュニケーション」や「企業の未来を構想するための戦略的思考」、「倫理的な判断」に注ぎ込む。

この「AI × 人」のハイブリッド体制こそが、これからの新卒採用における成功の絶対条件であり、持続可能な採用活動を構築するための唯一の道筋です。

AIはもはや、一部の先進企業だけが利用する特別なツールではありません。書類選考、候補者対応、面接、母集団形成といった、採用活動のあらゆる場面で、実用的かつ導入しやすいソリューションが数多く登場しています。

本記事で紹介した知識やロードマップが、貴社の採用活動を次のステージへと引き上げる一助となれば幸いです。まずは自社の採用プロセスの中で最も大きな課題を一つ特定し、その解決のために、小さな一歩を踏み出すことから始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、未来の採用を創造する大きな飛躍につながるはずです。

参考資料

[1]

採用の効率化や優秀な学生確保に貢献 新卒採用のAI活用事例6選

[2]

AIを活用できる採用業務3選|導入までのステップとメリット …

[3]

人材業界のAI開発会社10選|採用・人事の課題を解決する革新企業 …

[4]

24卒採用の課題は7割が「エントリー数の不足」、母集団形成が困難 …

[5]

母集団形成とは?重要性と実践の手順、効果を上げるための …

[6]

「2024年新卒採用 大学生の就職活動に関する調査」の結果を発表

[7]

「新卒就活の変化に関する定量調査」を発表 学生の「やりたいこと …

[8]

採用業務の自動化で工数80%削減!具体例・ツール活用法を徹底解説

[9]

新卒採用のAI活用事例を6選ご紹介!AI活用のメリット・注意点 …

[10]

チャットボットを活用した採用活動とは?事例とともにご紹介

[11]

新卒採用向け 生成AIチャットボット「ソフクリAI質問ルーム」

[12]

「AI×新卒採用」最新トレンドと導入企業の事例から見る – Plus Web3

[13]

AIを活用した人材評価で考慮すべきこと

[14]

AI活用が進むマーケティング業界の今!導入事例や注意点も解説

[15]

【AI導入事例】タレントマネジメント強化に向けた人事データ活用支援

[16]

プロが警告!知らないと危険なAIバイアスの実態と解決法を説明し …

[17]

「AIなら公平」という思い込み 面接であらわになった偏見

[18]

採用プロセス等でのAI活用を規制(アメリカ:2023年7月)

[19]

AI採用のデメリットとは?導入前に知るべき注意点とメリットも解説

[20]

AI採用とは?おすすめのツール10選や活用方法やメリット …

[21]

AI採用を導入する3つの問題点とは?メリットや成功させる … – RecUp

[22]

【AI採用サービス徹底比較2025】主要ツール21社の特徴・事例と …

[23]

【AI採用ツールおすすめ10選】選び方や効果的な導入方法を徹底解説

[24]

チャットボット事例7選!企業別に導入時の課題とリアルな結果を紹介